Schuhe des Kriegsendes und der Nachkriegszeit 1945-1950

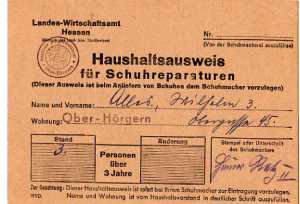

Der Nachteil des Leders ist seine Wechselwirkung mit den klimatischen Bedingungen. Nässe, Trockenheit und Frost führen zu einem hohen Verschleiß der Lederprodukte, zu Schrumpfungen und Versteifungen beim Austrocknen. Das ist insbesondere bei Stiefeln nicht nur für die Träger sehr unbequem bis schmerzhaft sondern reduziert auch die Lebensdauer des Leders unter den bei Kriegsbedingungen nur beschränkten Pflegemöglichkeit. Im 2. Weltkrieg war dies noch anders. Das Militär benötigte zig Millionen Schuhe, Stiefel und Gamaschen aus Leder. Aber noch viele andere Ausrüstungsstücke der Soldaten waren aus Leder oder nutzten Lederteile. So die Rucksäcke und Tornister mit Ledertrageriemen, Schnallen und Riemchen, die Bajonett-Tragetasche (Koppelschuh), das Lederkoppel (breiter Grürtel), Spatentasche,Patronentaschen, ev. Pistolentasche und Fernglasköcher, Helmriemen, Gewehrriemen, das waren nur einige der Lederteile, die jeder Soldat verbrauchte. Hinzu kamen für Kavallerie und Artillerie Sättel, Reithosenbesatz, Zaumzeuge, Gespannriemen und vieles mehr. Aber es gab noch ungezählte andere Teile, Etuis und Gerätekoffer etc. . Es ist daher nicht verwunderlich, dass Schuhe für den Zivilbedarf unmittelbar zu Kriegsbeginn nur noch auf Bezugsschein zu kaufen waren. Das bedeutet, dass jeder Bürger vor dem Erwerb von Schuhen, bei seiner Gemeinde einen Schuhbezugsschein mit Begründung beantragen musste, ohne den ihm kein Sattler Schuhe anfertigen und kein Geschäft Schuhe verkaufen durfte. Ja selbst für eine Reaparatur der Schuhe war eine Berechtigung erforderlich.  Schureparaturkarte - hier Nachkriegszeit Juni 1945 Die Situation verschärfte sich im Laufe des Krieges weiter. Selbst der Reichsarbeitsdienst setze für Arbeiten Holzschuhe ein, wie sie seit Jahrhunderten in der Landwirtschaft üblich waren, um den Verbrauch an Leder zu reduzieren. Zwangsarbeiter, die auf deutschen Bauernhöfen eingesetzt waren, erhielten - anders als Mitglieder der Bauernfamilien, prinzipiell nur Holzschuhe. Zwangsarbeiter, insbesondere französische Kriegsgefangene, fertigten sich als bequemere Schuhe, Strohschuhe an. Als der Krieg zu Ende war, blieben vorerst genau die gleichen Fußbekleidungen zur Nutzung. Einerseits verließen die Zwangsarbeiter in vielen Fällen die Bauernhöfe nicht, ohne sich dort neu einzukleiden, anderenseits bedienten sich die Bauern aber auch in den aufgelösten Militärlagern. Am schlechtesten waren die Kinder daran.

Für sie gab es vorerst keine Ersatzmöglichkeit für ihr desolates Schuhwerk. Es gab viele Fälle, in denen sich mehrere Kinder einer Familie ein Paar Schuhe teilen mussten. Im Sommer liefen Kinder oft barfuß. Im Winter bedeutete der Mangel an Schuhwerk, dass sich mehrere Kinder einer Familie ein Parr Schuhe teilen mussten, und so nicht alle Kinder gleichzeitig aus dem Haus gehen konnten. Unabhängig der Einschränkungen, die der Mangel an Schuhen für die Bevölkerung bedeutete, konnte unter diesen Bedingungen kein regelmäßiger Schulbetrieb wiederaufgenommen werden. Die Wiederherstellung des regelmäßigen Schulbetriebs war allerdings mit ein Hauptanliegen der Alliierten Regierung, um die rund 500.000 vagabundierenden und sich durch Kriminalität ernährenden Jugendlichen von der Straße zu bekommen. So weit Schuhe nicht zugeteilt werden konnten oder auf dem Schwarzmarkt gekauft werden konnten, blieb der Bevölkerung keine andere Möglichkeit, als auf traditionelle Anfertigungen zurückzugreifen, wie sie in den jahrhundertelang nahezu autark lebenden Dörfern seit Generationen ausgeübt wurden. Das bedeutete,

© horst decker |