Die Wohnsituation

Durch den Krieg waren in Westdeutschland 2.5 Millionen Wohnungen zerstört worden. Weitere 2.5 Millionen Wohnungen wurden für die rund 15 Millionen in die Westzonen einströmenden Flüchtlinge und Vertriebenen benötigt.Hinzu kam, dass natürlich auch die ca. 3 Millionen Besatzungssoldaten in Wohnungen untergebracht werden mussten. Für die Mannschaftsdienstgrade bedeutete das die Unterbringung in ehemaligen Wehrmachtskasernern, Schulen und anderen öffentlichen Gebäuden.

Für Alliierte Verwaltungen und Offzierswohnungen wurden Villen und Schlossanlagen samt Wohneinrichtung beschlagnahmt, und deren Bewohner mussten sich nach einer anderen Bleibe und neuem Hausrat umsehen.

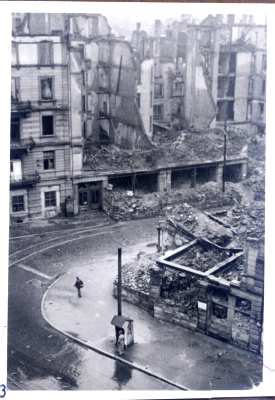

Gießener Alstadt zur Zeit der 700 Jahr Feier Gießens Juni 1948

Suttgart ein Jahr nach Kriegsende

Wenn man sich die beiden Bilder von Stuttgart ansieht, die ein französischer Besatzungssoldat ein Jahr nach Kriegsende aufnahm, so wird man annehmen, dass die Stadt seinerzeit verwaist und menschenleer war, weil einfach kein Wohnraum vorhanden war.

Das ist allerdings nicht zutreffend, denn die 'Häuser' waren, sofern es nur irgendwie möglich war, bewohnt. Zu der Möglichkeit,weiterhin in den zerbombten Häusern zu wohnen, hätte es für viele Bürger nur noch die noch schlechtere Alternative gegeben, im Freien zu leben.

Zudem gab es vier nachvollziehbare Gründe, in den eigenen Wohnungen zu bleiben.

- Jeder Schuppen, jede Garage, jeder Keller, jede ungenutzte Werkstatt und jeder Dachboden wurde zum Wohnen benötigt. Wäre nicht der Wohnungseigentümer oder Mieter selbst in seiner Wohnung geblieben, so wäre sofort ein anderer eingezogen. Nur die 'Besetzung' des eigenen Wohnraumes verhinderte die Besetzung des Wohnraums durch andere.

- War auch unter Umständen das Dach defekt oder nicht mehr vorhanden, was vor allem die oberen Wohnräume betraf, so boten die Hauswände noch Windschutz und einen abgeschlossenen, privaten Wohnbereich, der die Personen und das noch vorhandene und das im Tausch, durch Fund oder auch durch Plünderung und Diebstahl neu erworbene Eigentum vor fremden Zugriff schützte.

- War es nur durch Wohnen in und Besetzen der eigenen Wohnung möglich, deren Standard durch Reparatur und Einbaumaßnahmen nach und nach an ein menschenwürdiges Leben anzupassen. Das Baumaterial und fehlende Wohnungseinrichtung besorgte man sich in hohem Maße aus den Bombentrümmern anderer Häuser.

- Würde die Wohnung nicht durch Gebrauch in gewissem Sinne geschützt, so wären alle Neueinbauten und Reparaturen hinfällig. Das Material wäre über Nacht verschwunden, ja die Wohnung würde duch andere 'Wohnungsbauer' und durch Schwarzmarkthändler innerhalt kürzester Frist total ausgeschlachtet.

Wegen der durch die oben genannten Umstände bedingten Wohnungsknappheit wurde der noch vorhandene private Wohnraum rationiert. Hauseigentümern und Mietern wurde je nach Familiengröße innerhalb ihres eigenen Hauses ein, auf das absolut notwendige festgelegter, beschränkter Wohnraum zugewiesen. In die dadurch freigewordenen Räume wurden Flüchtlinge, Vertriebene und Ausgebombte zwangs-einquartiert, mit denen Küche, Toilette, Keller und teils andere Wohnräume geteilt werden mussten. Das führte in einzelnen Fällen natürlich zu erheblichen Reibereien und Anfeindungen. Häufige streitauslösende Punkte waren die vollständig anderen Koch- und Lebensgewohnheiten, der meistens aus ländlichen Bereichen Osteuropas kommenden, fast vollständig katholischen Flüchtlinge.

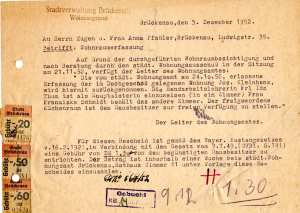

Zwangseinweisung einer ausgebombten Frau in eine Frankfurter Wohnung, mit der Auflage an die Wohnungsbesitzer, den entsprechenden Platz zu räumen.

Brief eines nach Großauheim heimgekehrten Kriegsgefangenen mit der dringenden Bitte an die Gemeinde, die Zwangseinweisung einer 4-köpfigen Flüchtlingsfamilie in die elterliche Wohnung rückgängig zu machen, damit er wieder zu einer Schlafstelle kommt, da in der Wohnung zusätzlich zu seinen Eltern und der Flüchtlingsfamilie noch 6 weitere kriegsgeschädigte Verwandte leben.

Obwohl also jeder erdenkliche überdachte Raum zu Wohnzwecken freigegeben wurde, ja selbst in betriebenen Werkstätten Räume zu Wohnzwecken durch Lattenverschläge abgetrennt wurden, war Wohnraum so knapp, dass durch den Krieg obdachlos gewordene Bürger abgewiesen werden mussten.

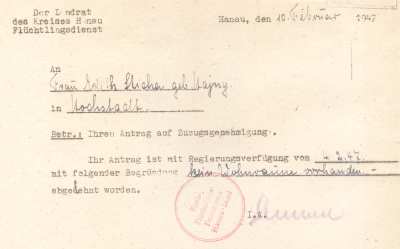

Ablehnung eines Wohnungsgesuchts einer Flüchtlingsfrau wegen fehlendem Wohnraum durch die Stadt Hanau vom 10. Febr. 1947 .(Anm. Hanau war so schwer bombardiert, dass selbst ein großer Teil ihrer Bürger bis in die 50er Jahre ins Umland ausquartiert war.)

Für teilzerstörten Wohnraum stellte sich die vordringliche Frage, einen weiteren Wohnraumzerfall zu stoppen, die Bausicherheit sicherzustellen und den Wetterschutz zu garantieren, um ihn weiterhin wohnlich nutzen zu können.

Die Dächer großer Stadthäuser, die durch Bombentreffer oder Brand zerstört waren, waren mit Imporvisationsmaßnahmen nicht funktionsfähig zu machen. Sie mussten handwerklich wiederhergestellt werden. Nach einer Notnutzung in der unmittelbaren Nachkriegszeit wurden ein Teil deren Bewohner in sogenannte 'Nissen-Hütten', die schnell zwischen den Trümmern errichtet wurden, umquartiert. Nissenhütten bestanden aus einem Wellblechmantel in halbröhriger Form, der hinten und vorne mit Bretterwänden geschlossen war. Im Winter waren die Innenwände vereist. Im Sommer waren es 'Backöfen'.

Nissenhütten zwischen zerbombten Stadthäusern

(viele dieser Nissenhütten wurden nach ihrem Wohn-Gebrauch von Landwirten als Maschinenhallen wiederverwertet. Man sieht sie heute noch hin und wieder in stadtnahen, ländlichen Gegenden.

In den meisten Fällen wurden Ausgebombte, also Bürger, deren Haus oder Wohnung durch Bombentreffer oder Brand unbrauchbar geworden waren, aber in umliegende Gemeinden umgesiedelt. Bei diesen geordneten Umzügen hatten die Städter immerhin die Möglichkeit, Ihren Besitz mitzunehmen. Einige hatten sogar die Möglichkeit, ins Umland zu Verwandten zu ziehen. Für die Verwandten auf dem Land hatte das auch einen Vorteil. Sie verhinderten durch die Abgabe von Wohnraum an Verwandte, die unausweichliche Alternative Fremde, Flüchtlinge und Vertriebene, aufnehmen zu müssen.

Das Bild oben zeigt eine Verfügung der Stadt Bad Brückenau, nach der noch im Dezember 1952 Personen - gegebenenfalls gegen den Willen des Hausbesitzers - in leergewordene Räume zwangseingewiesen wurden. In diesem Falle hatte sich die ehemalige Wohngemeinschaft einer 2 Zimmer/Küche Wohnung unter dem Dach auf eine Person vermindert, weshalb eine weitere alleinstehende Person vom Wohngsbauamt zwangseingewiesen wurde.

Hersteller von Neubauten, die bis um 1960 mit öffentlichen Geldern, bzw. Marshallplangeldern gefördert worden waren, mussten sich im Gegenzug für viele Jahre verpflichten, Flüchtlinge in ihre Häuser aufzunehmen.

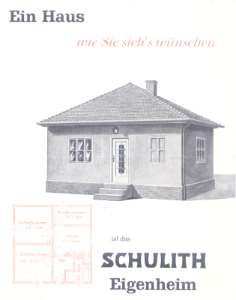

typisches 'großes' Kleinhaus der Nachkriegszeit - 2 1/2 Zimmer, Wohnküche und Bad Haus der Firma Schulith München mit insgesamt 81 qm Nutzfläche,1948 betrug sein Preis ohne Wasser-, Gas- und Elektroinstallation 7.000,- DM.

Typische Neubauten der Nachkriegszeit sind einstöckige Kleinhäuser in Schnellbauweise mit 36 - 90 Quadratmeter Nutzfläche, die vor allem auf dem Land und an Stadträndern gebaut wurden. Trotz der für heutige Verhältnisse niedrigen Preise gab es ein Bau-Hindernis. Es fehlte an Baumaterial. Die Bestellung eines Schnellbauhauses war nur möglich, wenn man entsprechende Bezugsscheine für das rationierte Baumaterial vorweisen konnte.

Es dürften heute kaum noch solche zeittypischen Kleinhäuser zu finden sein.

In vielen Städten dauerte es bis weit nach 1950, bis ein großer Teil der im Krieg zerstörten Häuser wieder bewohnbar , bzw. durch Neubauten ersetzt worden war.

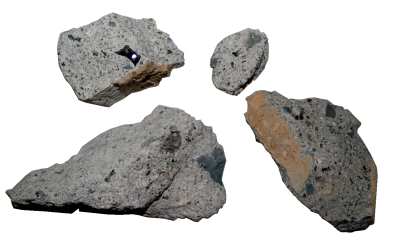

Bei kleineren Schäden, insbesondere auf dem Land behalf man sich bei notwendigen Dachreparaturen mit der Nutzung von Trümmermaterial, Reklametafeln, Militärplanen und aus Flugzeugschrott ausgeschnittenem Tragflächenblech.

Dachreparaturbleche zum Ersatz einer Reihe mehrerer Ziegeln, ausgeschnitten aus einem bei Büdingen Dudenroth abgeschossenen Britisch-Kanadischen Lancaster-Bomber. Bei späterer Entfernung vom Dach zerknittert.

Stück dünnes Tragflächenblech

Stück dickes Blech aus der Rumpfunterseite

Fenster wurden, sofern vorhanden, mit Pappe abgedichtet. Es gab aber auch Notglas, ein 'Fliegendrahtgewebe, das dünn mit Glas oder Kunstglas überzogen war,

Mauerreparaturen wurden unter Nutzung von Trümmern anderer Häuser oder mit 'Trümmersteinen' ausgeführt. Trümmersteine sind industriell zermahlene Steinfragmente, Staub und Scherben zerbombter Häuser, die mit Kalk- oder Zementmörtel gemischt zu neuen Steinen gegossen wurden.

Trümmer eines Landhauses, im Vordergrund ein aus dem Haus geschleuderter Tisch

Die Wohnungseinrichtung wurde, sofern nicht noch eigenes Mobilar und Hausrat zur Verfügung stand, aus den Bombentrümmern anderer Häuser gefischt, in öffentlichen Gebäuden und ehemaligen Militäreinrichtungen geplündert, aus zerstörten Teilen wiederhergestellt oder selbst aus Schrott, Holz, Blech und ehemaligem Rüstungsmaterial gebaut. Aber auch der schwarze Markt bot ausreichend Hausrat an, sofern man Geld oder etwas zum Tauschen hatte.

Bruchstücke eines Trümmersteins, hergestellt aus dem Schutt der Stadt Frankfurt oder Hanau. Deutlich sind die unterschiedlichen Farben und Strukturen der verwendeten Buchsteine erkennbar. Der glänzende etwa rechteckige Einschluss im oberen linken Stein ist ein Glassplitter.

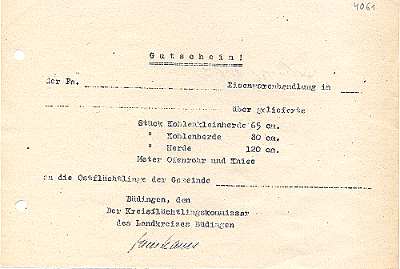

Nun war das Kriegesende ja am 8. Mai. Das Problem des Heizens war also vorerst nachrangig. Nicht aber die Notwendigkeit, eine Kochmöglichkeit zu haben. Welche Möglichkeit hier genutzt werden konnte, hing natürlich ausschließlich von Wohnort und Wohnungszustand ab. Es gab in manchen Regionen Stadtgas und Elektrizität, wenn auch rationiert. Die wichtigtste Rolle spielten aber sicher Holz- und Kohleherde, denn sie konnten im Winter gleichzeitig zum Heizen verwendet werden. Für Ausgebombte und Flüchtlinge gab es hier eine Vielzahl verschiedener Notherde, die von kaum größer als Schuhkarton (daher leicht mit Spielzeugherden zu verwechseln) bis zu einer Plattengröße von ca. 45x60cm reichten.

Flüchtlingsherd

Diese wurden auf Bezugsschein von den Kommunen zugeteilt.

Bezugsschein für Herd

Allerdings waren Brennstoffe schon während des Krieges nur noch auf Bezugsschein zu haben und auch nach dem 2. Weltkrieg rationiert.

Die Rüstungsindustrie hatte enorme Mengen an Holz für den Bau von Munitionskisten und anderer Holzverpackungen benötigt, aber auch als Energieträger für industrielle Produktion. Das wenige Holz, das nun in der Nachkriegszeit zur Nutzung zur Verfügung stand, musste für den Wohnungsbau, die Möbelproduktion, den Export zur Devisenbeschaffung und eigene industrielle Nutzung eingesetzt werden.

übliches Brennmaterial im aus Flugzeugblech gefertigten 'Spankorb' (Astholz, Tannenzapfen und Eisenbahnkohle)

Zum Heizen blieb vor allem Bruchholz, Astholz und Leseholz. Insbesondere die Flüchtlinge, die unter recht ärmlichen Verhältnissen leben mussten, sammelten regelmäßig in den Wäldern Bruchholz und Tannen-und Kiefernzapfen als Brennmaterial. Hierzu war ein Leseschein des zuständigen Forstamtes notwendig.

Zu Zeiten, in denen Güterwagen mit Kohle an den Ortschaften vorbeifuhren, oder dort über Nacht abgestellt waren, plünderten Bürger in Ihrer Not die Kohlewagen. Das wurde nach dem Kölner Kardinal Frings als 'fringsen' bezeichnet, da dieser während einer Predigt davon sprach, dass es bei so großer Not keine Sünde sei, wenn Bürger Kohlen klauen, um so dem Kältetod zu entgehen.

Obwohl Strom fast täglich zu Gunsten der Industrie für Stunden abgeschaltet wurde, war Heizen und Kochen mit Strom dennoch sicherer, als die Verfügbarkeit von Holz und Kohle. Es gab daher Elektroeinsätze für Kohleherde, die die Herdplatte anstelle von offenem Feuer durch Glühwendel anheizten.

Sofern überhaupt für eine Familie mehrere Räume zur Verfügung standen, so war die Küche der einzige heizbare Raum. Für viele Nachkriegsbürger war das allerdings keine Umstellung der Lebensgewohnheit, denn bis in die 50er Jahre war es selbst bei neugebauten Häusern nicht ungewöhnlich, daß eine Heizmöglichkeit nur für Küche und Wohnzimmer (sofern es eines gab und nicht die Küche auch Tagesraum war) vorgesehen wurde.

Damit das Insbettgehen nicht allzugroße Überwindung kostete, behalf man sich, wie schon im 19te Jahrhundert, mit vorgeheizten Wärmsteinen oder Wärmflaschen.

Angsichts des extem kalten Winters 1946, in dem viele der durch Unterernährung geschwächte Menschen in Deutschland erfroren, war die Nachfrage nach solchen Wärmemöglichkeiten verständlicherweise hoch.

Neben großen Feldsteinen (meistens große Quarzsteine), die tags auf der Herdplatte angeheizt wurden und vor Gebrauch in ein Handtuch gewickelt wurden, damit sie ihre Wärme langsam abgaben, fanden traditionelle ovale Blechwärmflaschen und Notfertigungen von Wärmflaschen eine weite Verwendung. Bekannt sind folgende Notfertigungen:

- fabrikmäßige Fertigungen aus Tellerminen

Wärmflaschen aus Tellerminen Modell 35 und Modell 42

links und Mitte Wärmflaschen aus Teilen von 8.8cm Kanonenhülsen, rechts Wärmflasche aus 7,5cm Pak Hülse

wahrscheinlich 2 gegeneinander geschweißte Abstützteller eines Geschützes

© horst decker

| Ausführliche Beschreibungen der Lebenssituation in Deutschland nach dem 2. Weltkrieg finden Sie in der Biografie 'Draußen ist Freiheit' von Nandinda |